「顧客がこない」「Webが苦手」──そんな悩みを今こそ武器に変える。

士業・専門家としての強みを最大限に生かし、Web集客でビジネスを拡大するための方法を本記事で解説します。SEO対策・SNS活用・Web広告の効果的な運用に加え、補助金を活用した賢い集客方法まで。さらに、共通課題の整理や弊社講座の紹介、信頼できる無料記事「Web集客の教科書」についてもご案内します。

「Webは苦手だけど、そろそろ本気で取り組みたい」

そんな士業の皆様に向けた、実践的なご紹介記事です。

士業がWeb集客に力を入れるべき理由

「オンラインでの存在感が次の成約を生み出す」

スマートフォンの普及によって、ユーザーの情報収集やサービス選定はWeb上で完結する時代になりました。専門職である士業こそ、Web上での信頼構築と情報提供が必須になります。「見てもらえる」「信頼される」Webの活用こそが、次のビジネスにつながる起点です。

よくある悩みと課題の共有

「新規顧客が増えない理由には、共通した構造がある」

当社では毎年、士業・コンサルタント向けの「補助金・融資コンサルタント育成講座」を開催しており、全国の行政書士、社労士、税理士、司法書士、公認会計士、FP、認定支援機関、経営コンサルタント、経営者、企業の営業担当者などに資金調達支援のノウハウを提供しています。

その講座受講生からは、以下のような相談が繰り返し寄せられています。

- 「新規顧客の獲得に苦労している」

- 「Webで集客を始めたいが、何から手をつければいいか分からない」

- 「ホームページを社内で作るか外部に頼むか迷っている」

こうした悩みは、表面的には異なっていても、根本の課題構造は共通していることが多くあります。

士業・専門家の方々が抱える共通課題とその解決策

「何から始めればいいかわからない…その疑問に答えます」

弊社では、数多くの受講生の方と真剣に向き合うことで、次の5つの課題に行き着きました。

- 自分自身の強みを発見し、見込客にアピールできていない

→ 魅力的な自社サービスの開発が必要 - 見込客がサービスに申し込むプロセスが明確でない

→ 販売導線を一貫して設計する必要がある - 行動心理学やマーケティングの理解が不足している

→ 実践的な販売ノウハウを習得するべき - Web集客に必要なITスキルが足りない

→ 最低限のWebスキル習得が重要 - 継続支援の体制がない

→ 信頼できる相談先の確保が不可欠

当社からのアドバイス:

▶更に詳しい解説も行っています

士業や専門家の方でWeb集客にお悩みの方は上記のいずれか、又はすべての点で問題を抱えていらっしゃいます。

上記についてはこちらで更に解説していますのでご活用下さい

→ https://course.hojyokin-hiroba.com/web-customers-acquisition

Web集客に取り組むための基礎知識

「まずは知ることから──Web集客は仕組みがすべて」

Web集客とは、単にホームページやSNSを使うことではありません。ユーザーがあなたのサービスを知り、「この人に頼みたい」と思い、実際に申し込むまでの一連の流れをデザインすることです。つまり、「信頼の獲得」と「行動の促進」を目的とした導線設計そのものがWeb集客の本質です。

その導線は複数の施策によって構成されており、士業・専門家が取り組むべき施策は主に以下の4つです。

① SEO対策(検索での自然流入を狙う)

「見込み顧客はまず検索する──検索結果に出なければ存在しないのと同じ」

SEOはGoogleやYahoo!などの検索エンジンにおいて、自社のホームページや記事を上位表示させる施策です。士業の場合、「横浜 社労士 補助金 相談」など具体的な悩みを検索するユーザーが多いため、ロングテールキーワード(複合語)を意識したコンテンツ作成が効果的です。

- タイトルや本文にキーワードを自然に盛り込む

- 内部リンク・ページ構造を最適化する

- 読者にとって有益な情報をわかりやすく提供する

これにより、広告費をかけずに安定した集客が実現できます。さらに最近では、検索体験そのものが大きく変化しています。

🔍 生成AIによる検索表示(AI Overviews)への対応も重要に

Googleの「Search Generative Experience(SGE)」や各検索エンジンに実装されつつある生成AIによる検索結果表示が注目されています。これは、ユーザーが入力した検索語句に対して、AIが複数のページを要約し、トップに“まとめ”を提示するというものです。

これによって従来の「リンク一覧」の上に、AI生成の回答枠(AI Overview)が表示されるようになり、ユーザーの視線やクリック先が大きく変わる可能性があります。

このトレンドを踏まえたSEO対策のポイントは以下の通りです:

- 質問形式の検索語句(例:「補助金 申請方法」「社労士と税理士の違い」)に対応したFAQコンテンツや見出しを盛り込む

- AIが要約しやすい構造化された文章(見出し+結論+根拠)を意識する

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を満たすことでAIが好む情報源になる

- Schema(構造化データ)の導入によって検索エンジンとの連携精度を高める

つまり、「SEO=検索順位対策」だった従来とは異なり、今後は“AIに引用されるかどうか”が新たな評価軸になるという認識が必要です。この変化に対応したコンテンツ設計は、長期的なWeb集客力に差を生む要素となります。

② SNS活用(認知拡大とファン形成)

「人柄や熱意を伝えるなら、SNSが最適」

SNSは、専門知識の解説だけでなく、「あなた自身」を伝える場でもあります。士業・専門家においては、専門性+人間性の発信が信頼獲得の鍵になります。

▶Facebook/LinkedIn:実績紹介やセミナー案内を発信

▶Instagram:視覚的に事務所や活動風景を紹介

▶X(旧Twitter):業界動向や補助金の最新情報を速報

SNSは一方通行の告知ではなく、「コメント対応」「フォロー返し」などを通じて、見込み客との関係性づくりにも活用できます。

③ Web有料広告(短期間での成果獲得)

「知ってもらう“速さ”は、有料広告の強み」

Google広告・Meta広告などを活用することで、対象地域・属性に絞って自社サービスを効率よく届けることができます。

特に士業の場合は、「サービス単価が高い」「長期顧客になりやすい」ため、広告費をかける価値が十分にあります。

また、前述の補助金(例:持続化補助金)を活用すればWeb広告の費用の最大1/4まで補助対象になる可能性もあります(詳しくは補助金の広場をご参照ください)。

- LPとの連携でコンバージョン率を高める

- ターゲット設定で無駄な広告費を削減

- 時期に合わせてキャンペーン設計を調整する

④ コンテンツマーケティング(価値ある情報を定期発信)

「信頼は“提供する情報の質と量”で育まれる」

ブログ、動画、メールマガジンなどを通じて、見込み客に役立つ情報を継続して提供する手法です。士業にとっては、「制度改正の解説」「事例の紹介」「相談前の注意点」など、専門的かつ親切なコンテンツが強力な信頼構築につながります。

- 月1〜2本の更新ペースを目安に継続

- 士業ならではの具体事例・ノウハウを盛り込む

- CTA(相談や資料請求の案内)を必ず設置する

継続的な発信が「この人は信頼できる」と印象づけ、最終的な申込へとつながります。

🔍ストーリー設計がすべての施策の軸になる

最後に重要なのは、これら4つの施策がバラバラではなく、すべてが一貫したストーリーに沿って設計されていることです。誰に届けたいのか、何を伝えたいのか、どんな行動を促したいのか——これらが明確になっているWeb施策ほど、成果に直結します。つまり、士業・専門家のWeb集客は「専門性 × 戦略設計 × 信頼構築」が三位一体で進めるべきものなのです。

補助金を活用したWeb集客の可能性

「補助金を使えば、Web広告も少額で運用できる」

たとえば、小規模事業者持続化補助金では、補助額の最大1/4までGoogle広告やSNS広告などのWeb広告費用に充てることが可能です(申請条件により個別対応が必要です)。広告運用に予算のハードルを感じている方でも、こうした制度を活用することで実践に踏み出せます。

参考例:小規模事業者持続化補助金について更に情報収集したい方はこちら

→ https://hojyokin-hiroba.com/category/hojokin-shokibo/

当社からのアドバイス:

▶自社でも補助金を活用しよう!

この記事ではご紹介していない各地方の市町村の補助金など、全国には様々な補助金があります。

本格的に有料のWEB広告を活用する場合は、実施する前に事前に是非ご自身が活用できる補助金がないかお調べされることを強くオススメします。

💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ

実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。

👉 詳しくはこちら

「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ

→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp

具体的な集客ステップと実践方法

「集客には“順番”がある──設計なしでは成果は出ない」

Web集客を成功させるためには、思いつきの施策を試すのではなく、戦略的なステップ設計が欠かせません。以下の手順に沿って、一つひとつ丁寧に積み重ねることで、安定的な成果へとつながります。

① 自社サービスの明文化

「誰に、何を、なぜ提供するのか」──ここが出発点です。

・まずは提供しているサービスや商品の価値を改めて整理しましょう。

・単なる業務紹介ではなく、「顧客の課題をどう解決できるか」という観点で言語化するのがポイントです。

・顧客にとってのメリット、差別化ポイント、事例などを含めて「共感」を生む表現を目指します。

② 顧客像の設定(ペルソナ設計)

「届けたい相手が見えないと、発信は空回りする」

・年齢、性別、地域、職業、価値観、課題などを細かく想定したペルソナを設計します。

・可能であれば、過去の顧客インタビューなどから実在する顧客像を参考にします。

・ペルソナに合わせて、発信内容・語り口・チャネル(SNS or Webなど)を柔軟に調整します。

③ Webページ・LPの整備

「訪問者を“申し込み”へ導くページかどうか、が鍵」

・ただ会社情報を並べるだけでは効果は出ません。

・サービスの魅力、顧客の声、導入の流れ、料金、よくある質問などを申込につながる情報順”に設計します。

・LP(ランディングページ)は1サービスに1ページ用意し、「1ページで完結する説明力」が求められます。

④ SEO・SNS・広告の導線設計

「見つけてもらう導線がなければ、誰にも届きません」

・SEOでは、「横浜 補助金申請 代行」「社労士 SNS集客」などのロングテールキーワードを狙うと効果的です。

・SNSでは、ペルソナに合わせた媒体選定(Instagramなら視覚型、Xなら拡散型)を行います。

・広告はGoogle広告・Meta広告を軸に、LPと連動したキャンペーン設計が肝心です。

・補助金の活用により、広告予算の壁を乗り越えることも可能

(詳細は「補助金の広場」へ → hojyokin-hiroba.com)

⑤ アクセス解析と効果測定

「感覚ではなく、データで改善する」

・GoogleアナリティクスやSearch Consoleを使って、PV(閲覧数)、CTR(クリック率)、CV(成約率)などを計測します。

・どの施策が集客や申込に直結しているかを判断し、広告費の最適化やコンテンツ改善に活かします。

・定期的な数値チェックは、無駄な施策を削り、効果的な集客へと導いてくれます。

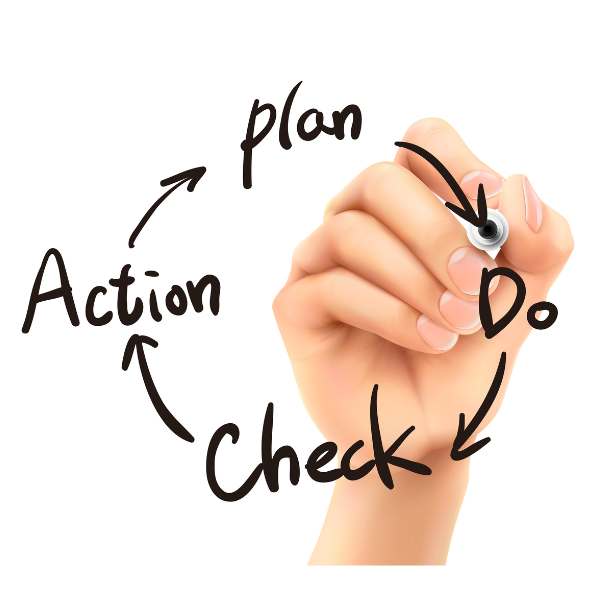

⑥ 改善の繰り返し(PDCAの実践)

「一度作って終わり」では成果は頭打ちになります。

・Plan:ターゲット設計と戦略

・Do:施策の実行(SEO投稿・広告運用など)

・Check:数値分析と成果確認

・Act:改善と施策再設計

・このサイクルを最低月1回は回すことで、集客の感度と精度が高まります。

広告運用時には記事ページとの連携設計や、無料相談会・セミナーのタイミング調整など、オフライン接点とのハイブリッド展開が非常に効果的です。Webで「興味を引き」、リアルで「信頼につなげる」──この連動こそが、士業集客の王道です。

Web集客の手法を体系的に学べる「Web集客の教科書」

「最短距離でWeb集客を理解したい方に、迷わずおすすめ」

士業・コンサルタントの方々が、Web集客の全体像を体系的に学べる教材として現在弊社ではWEB記事形式の「Web集客の教科書」を無料公開しています。是非ご活用下さい。

また、弊社が開催する「補助金・融資コンサルタント育成講座」では、全体の一部のみ解説しているWeb記事『Web集客の教科書』にて不足している部分について、追加無料講座の形式を取り、受講生に向けて担当講師が通常の講義を無料で行っています。こちらも是非ご活用下さい。

結論:デジタルを使いこなす専門家こそ、次世代の信頼を獲得する

「Web集客は難しくない。一歩踏み出せば風景が変わる」

士業・専門家にとって、これからの集客や業務展開はWebを抜きには語れません。しかし、最初の一歩が踏み出しづらいのも事実です。

だからこそ、補助金制度や講座、教材など【伴走してくれる仕組み】を上手に活用することで、無理なく確実に成果を出していくことが可能になります。特に、補助金を使ったWeb広告施策は初期費用の壁を越える大きな助けとなるでしょう。

今この記事を読んでいるあなたが、自社の強みをもっと世の中に伝えたいと感じているなら、今こそ行動のタイミングです。「Web集客の教科書」「補助金の広場」、そして弊社の講座がその第一歩を後押しします。

- 「補助金の広場」で補助金制度をチェック → hojyokin-hiroba.com

- 「Web集客の教科書」をチェック → Web集客の教科書はこちら

最後までお読み頂きましてありがとうございました。

これを機会にぜひWeb集客の仕組み作りにチャレンジしていただければと思います。

補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内

補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!

実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。

この記事を書いた人

経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ

代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)

大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。