はじめに|領収書の重要性を理解しよう

士業や経営コンサルタントとして活動を始めたばかりの方にとって、領収書の正しい書き方は避けて通れない実務のひとつです。特に2023年10月から導入されたインボイス制度により、これまで以上に正確な記載が求められるようになりました。領収書は単なる支払いの証明ではなく、税務処理や経費精算においても重要な役割を果たします。

この記事では、領収書の基本からインボイス対応、電子領収書の注意点までを網羅的に解説します。これを読めば、実務で迷うことなく領収書を作成できるようになるでしょう。

📄領収書とレシートの違いとは?

まず混同しがちな「領収書」と「レシート」の違いを明確にしておきましょう。

領収書は、支払者の氏名や法人名、取引内容などを明記した正式な証明書類です。税務申告や経費精算に使用されるため、ビジネスシーンでは必須の書類です。

一方、レシートは店舗が発行する購入記録であり、宛名の記載はなく、簡易的な内容が中心です。

つまり、領収書は「誰が」「何に対して」「いくら支払ったか」を明確にするための書類であり、税務上の根拠としても機能します。

💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ

実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。

👉 詳しくはこちら

「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ

→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp

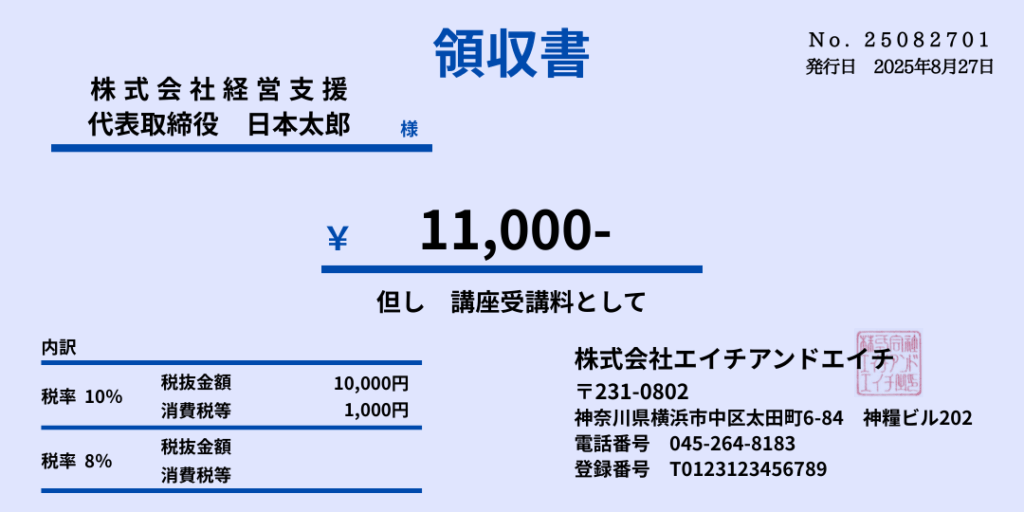

✍️領収書の基本項目と正しい書き方

領収書には、以下の項目を正確に記載する必要があります。

- 日付:取引が行われた日を記入。西暦・和暦のどちらでも構いませんが、統一することが望ましいです。

- 宛名:支払者の氏名または法人名。役職名を加えるとより正式な印象になります。

- 金額:税込・税抜の区別を明記し、¥や「金」を付けて3桁ごとに「,」で区切ると改ざん防止になります。

- 但し書き:取引内容を簡潔に記載(例:「業務委託費」「会議室使用料」など)。

- 内訳:複数の税率がある場合は、税率ごとに区分して記載。

- 発行者名:会社名・所在地・連絡先を記載。押印があると信頼性が高まります。

- 収入印紙:税抜5万円以上の領収書には収入印紙が必要。消印(割印)も忘れずに。

▼領収書のサンプル画像はこちら▼

これらの項目を漏れなく記載することで、税務調査や経費精算時にも安心して対応できます。

🧾インボイス制度に対応した領収書の書き方

インボイス制度に対応するためには、上記の基本項目に加えて、以下の3点を追加で記載する必要があります。

- インボイス発行事業者の登録番号(T+13桁)

- 適用税率(標準税率10%、軽減税率8%など)

- 区分ごとの消費税額

これらを記載することで、領収書が「適格請求書」として認められ、取引先が仕入税額控除を受けることが可能になります。特に登録番号の記載漏れは制度上の不備となるため、注意が必要です。

領収書の保存期間をご存知ですか?

領収書は税務上、法人や青色申告の場合、原則として7年間の保存が義務付けられています。

紙の領収書:湿気や直射日光を避け、ファイルやバインダーで整理。

電子領収書:PDFなど改ざんが困難な形式で保存し、バックアップを取得。電子帳簿保存法に準じた管理が必要です。なお、電子帳簿保存法の改正により、電子取引で受領した領収書は、電子データでの保存が義務付けられています。

💻電子領収書の発行方法と注意点

デジタル化が進む中、電子領収書の発行も一般的になっています。発行には会計ソフトやオンラインサービスを利用するのが一般的です。

注意すべきポイントは以下の通りです。

- 内容の明確化(取引内容・金額・日付など)

- PDF形式での保存(200dpi以上推奨)

- 宛先の確認(誤送信防止)

- タイムスタンプの付与(作成日時の証明)

- アクセス権限の管理(情報漏洩防止)

これらを守ることで、電子領収書も紙の領収書と同様に法的効力を持ち、安心して運用できます。

こちらに初心者の方からよく伺う疑問点をまとめてみました。

よくある質問

※「上様」宛名は避け、正式な氏名・法人名を記載しましょう。

※手書き領収書も法的に有効です。

※印鑑は必須ではありませんが、信頼性向上のために押印することが望ましいです。

※アルバイトが領収書を発行しても問題ありませんが、正しい記載方法の指導が必要です。

※領収書の再発行は可能ですが、「再発行」と明記する必要があります。

🧠まとめ|正しい領収書作成が信頼と業務効率を生む

士業や経営コンサルタントとしての信頼を築くためには、領収書の正しい作成が欠かせません。インボイス制度への対応や電子化の進展により、記載内容や保存方法にも注意が必要です。

この記事を参考に、実務で迷わない領収書作成を心がけましょう。正確な書類管理は、あなたの業務の信頼性と効率性を高める大きな一歩となります。

補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内

士業やコンサルとして中小・零細企業の社長様から要望の多い補助金支援業務について学びたい方はこちら。補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!

実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。

この記事を書いた人

経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ

代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)

大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。