🎯 この記事を読んでほしい方

◆開業準備中または開業直後の行政書士

◆補助金・融資支援業務に新たに参入したいと考えている行政書士

◆士業としての差別化や業務拡大を検討している方

◆安定した収益源を確保したいと考えている士業全般

🧭 目次

- 行政書士が補助金・融資支援を始めるべき背景とは?

- 補助金・融資支援が行政書士に向いている理由【詳細解説】

- 補助金支援業務の具体的な内容と流れ

- 補助金支援で行政書士が得られる収益モデル

- 補助金支援に必要なスキルと知識とは?

- 補助金支援を始めるためのステップバイステップ

- よくある疑問とその解決策(Q&A)

- 補助金支援を学ぶなら「補助金・融資コンサルタント育成講座」

- まとめ:今こそ補助金支援で行政書士として飛躍するチャンス

📝 第1章:行政書士が補助金・融資支援を始めるべき背景とは?

近年、行政書士を取り巻くビジネス環境は大きく変化しています。従来の許認可業務や書類作成業務だけでは、安定した収益を確保することが難しくなってきており、多くの行政書士が新たな収益源を模索しています。そんな中、注目を集めているのが「補助金・融資支援業務」です。

📉 行政書士業界の現状と課題

- 競争の激化:行政書士の登録者数は年々増加しており、特に都市部では競争が激しくなっています。

- 価格競争の深刻化:ネット上での価格比較が容易になり、単価の下落が進行。特に定型的な業務は価格競争に巻き込まれやすい。

- 業務のAI・自動化による代替:一部の書類作成業務は、AIやクラウドサービスによって代替されつつあります。

こうした背景から、行政書士として生き残るためには「高付加価値業務」へのシフトが求められています。

💡 補助金・融資支援が注目される理由

- 国の政策的後押し:中小企業庁や経済産業省は、地域経済の活性化を目的に、補助金制度を積極的に展開しています。

- 中小企業の資金ニーズの高まり:コロナ禍や物価高騰の影響で、資金繰りに悩む企業が増加。補助金や融資のニーズは今後も継続的に存在。

- 専門家による支援の需要増:補助金申請は制度が複雑で、書類作成の難易度も高いため、行政書士のように行政の書類をわかりやすく解説して下さる専門家のサポートを求める企業が増えています。

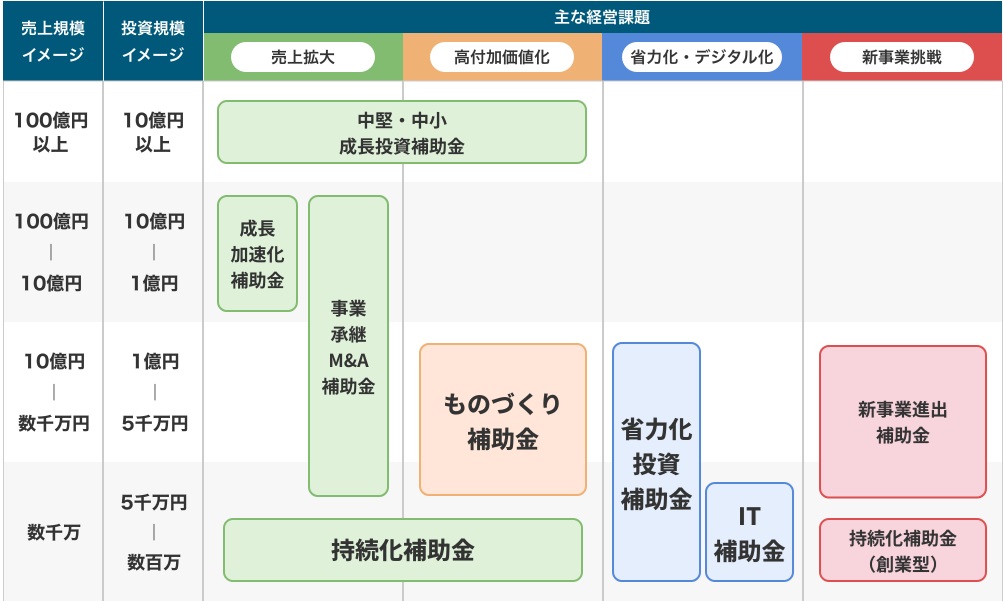

📋️ 行政書士として支援すべき補助金の例(経産省系補助金)

出典元 経済産業省 ミラサポプラス https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/

こちらは経産省が補助金制度の全体概要を解説する際に使用した図ですが、こちらに記載の通り、売上100億円以上から数千万円規模の売上規模まで様々な規模感の事業者に対応した補助金が用意されています。

例えば、大型補助金である中堅・中小成長投資補助金の場合、投資規模イメージは10億円以上となっておりますので、もし、この投資に絡み補助金申請を士業として支援し、無事採択された場合は支援費用として相当額の手数料を申請者よりいただくことが出来ますので、士業としての事務所経営の安定化の一助となります。

🧠 第2章:補助金・融資支援が行政書士に向いている理由【詳細解説】

補助金・融資支援は、なぜ行政書士にとって理想的な業務なのでしょうか?ここでは、その理由を5つの視点から詳しく解説します。

① 法律知識と文書作成能力が活かせる

行政書士は、法令に基づいた書類作成のプロフェッショナルです。補助金申請においても、以下のようなスキルがそのまま活かされます。

- 要件確認と制度理解:補助金制度には細かな要件があり、誤解や見落としが命取りになります。行政書士の法的読解力はここで大きな武器に。

- 申請書類の構成力:事業計画書や収支計画書など、論理的かつ説得力のある文書作成が求められます。これはまさに行政書士の得意分野です。

② 顧客との信頼関係を築きやすい

◆補助金支援は単発の業務ではなく、継続的な関係構築が可能です。

・リピートや紹介につながる:補助金申請が成功すれば、次回の申請や他の業務(契約書作成、許認可など)にもつながる可能性が高い。

・事業者の経営課題に深く関わる:資金調達という経営の根幹に関わるため、顧客との信頼関係が深まりやすい。

③ 他士業との差別化が図れる

税理士や社労士など、他士業も補助金支援に関わることはありますが、行政書士ならではの強みもあります。

- 幅広い業務対応力:許認可、契約書、法人設立など、補助金以外の周辺業務も一括で対応できる。

- 中小企業との接点が多い:地域密着型の行政書士は、地元企業とのネットワークを活かしやすい。

④ 初期投資が少なく始められる

補助金支援業務は、他の新規事業と比べて初期投資が少なく、リスクも低めです。

- 必要なのは知識と実務経験:特別な設備や事務所拡張は不要。パソコンとネット環境があればOK。

- オンライン対応も可能:Zoomやチャットツールを活用すれば、全国の事業者を対象にサービス提供が可能。

⑤ 社会的意義が高く、やりがいがある

補助金支援は、単なる「書類作成代行」ではありません。中小企業の成長や地域経済の活性化に貢献する、非常に意義のある仕事です。

- 事業者の夢や挑戦を支える:新規事業や設備投資など、前向きなチャレンジを支援できる。

- 成功体験が自信と実績に:採択されたときの喜びは、行政書士自身のモチベーションにもつながります。

【当社から行政書士の先生方へのアドバイス】

補助金・融資支援業務は「行政書士としてのスキルを活かしながら、顧客に大きな価値を提供できる」非常に魅力的な分野です。

実際に、当社に在籍する行政書士の活動状況や、日々寄せられるご依頼を通じても、この分野に対する世間からの強いニーズを肌で実感しています。

🧾 第3章:補助金支援業務の具体的な内容と流れ

補助金支援業務は、単に「申請書を作成する」だけではありません。事業者の課題をヒアリングし、最適な制度を選定し、採択されるための戦略を立てるという、コンサルティング的な要素を多く含んでいます。ここでは、行政書士が実際に行う補助金支援業務の流れをステップごとに解説します。

① ヒアリングと制度選定

- 事業者の業種、所在地、事業内容、資金ニーズなどを丁寧にヒアリング

- 該当する補助金制度(例:ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、新事業進出補助金、省エネ補助金など)を選定

- 制度の公募要領や過去の採択傾向を踏まえ、採択可能性の高い制度を提案

② 事業計画の策定支援

- 補助金申請において最も重要なのが「事業計画書」

- 事業の目的、課題、解決策、実施スケジュール、収益見込みなどを論理的に構成

- 事業者の強みや社会的意義を盛り込み、審査員に伝わるストーリーを設計

③ 書類作成と提出

・申請様式に沿った書類作成(Word、Excel、PDFなど形式は制度により異なる)

・添付資料(見積書、会社案内、決算書など)の収集と整理

・電子申請(jGrantsなど)への対応も必要

④ 採択後のフォローアップ

- 採択後は「交付申請」「実績報告」「精算手続き」などの事務処理が発生

- 事業者が補助金を確実に受け取れるよう、継続的にサポート

- 不備対応や追加資料の提出など、行政とのやり取りも代行可能

⑤ 継続的な関係構築

- 補助金は一度きりではなく、毎年申請できる制度も多い

- 成功実績をもとに、次年度以降の申請や他制度への展開も可能

- 顧問契約や他業務(許認可、契約書、法人設立など)へのクロスセルも期待できる

💡 補助金や融資に関わる士業・コンサル・経営者の方へ

実務にすぐ使える「補助金・融資支援スキル」をわかりやすく学べる【無料レッスン動画(約3時間)】を公開しています。

👉 詳しくはこちら

「補助金・融資コンサルタント育成講座」解説ページ

→ https://course.hojyokin-hiroba.com/lp

💰 第4章:補助金支援で行政書士が得られる収益モデル

補助金支援業務は、単価が高く、継続性もあるため、行政書士にとって非常に魅力的な収益源となります。ここでは、具体的な報酬体系や収益モデルを紹介します。

① 着手金+成功報酬型が主流

- 着手金:5万円〜15万円程度(制度や業務量により変動)

- 成功報酬:採択額の10〜15%が相場(例:500万円の補助金なら50〜75万円)

このモデルにより、採択されれば高額報酬が得られ、採択されなくても一定の収益が確保できます。

② 顧問契約への展開

- 補助金支援をきっかけに、経営顧問や資金調達顧問としての契約に発展するケースも

- 月額3万円〜10万円の顧問料で、安定収益を確保可能

③ 他業務とのクロスセル

- 補助金支援を通じて、以下のような業務への展開が可能:

- 建設業許可、産廃業許可などの許認可業務

- 契約書作成、内容証明、法人設立支援

- 事業承継やM&A支援(中小企業庁の補助金と連動)

④ オンライン展開によるスケール化

- Zoomやチャットを活用した全国対応が可能

- 自社サイトやSNS、YouTubeなどを活用した集客で、月間数十件の相談も実現可能

- チーム化や外注化により、業務をスケーラブルに展開できる

私が考える「補助金申請支援業務」の本当のメリット

補助金支援のご相談を受ける際、私たち支援者は通常、依頼主である事業者様の財務諸表など内部資料を確認させていただきます。これは、クライアントが希望される補助金の対象となるかどうかを判断するために必要なプロセスです。

しかし実は、この過程で事業者様の財務状況や事業の実態を、いわば「内部の視点」から深く理解することができます。これは我々にとって営業面で非常に大きなメリットと言えます。

クライアントの現状を正確に把握することで、補助金申請の支援にとどまらず、資金調達支援のサポートなど、今後クライアントが必要となるさまざまなサービスを、タイミングよくご提案できるようになるのです。行政書士であれば許認可申請支援など他業務の提案へとつながるはずです。

📚 第5章:補助金支援に必要なスキルと知識とは?

補助金・融資支援業務は、行政書士としての基本スキルに加えて、いくつかの専門的な知識や実務スキルが求められます。ここでは、補助金支援を行う上で必要なスキルセットを体系的に解説します。

① 補助金制度に関する知識

- 制度の種類と特徴の理解

代表的な補助金制度には以下のようなものがあります: - 小規模事業者持続化補助金(商工会・商工会議所)

- 新事業進出補助金(経済産業省/中小企業庁)

- IT導入補助金(経済産業省/中小企業庁)

- ものづくり補助金(経済産業省/中小企業庁)

- 公募要領の読み解き力

補助金制度は毎回公募内容が変わるため、最新の公募要領を正確に読み解く力が必要です。

審査項目、加点要素、対象経費、スケジュールなどを把握し、申請戦略を立てます。

② 事業計画書の構成力とライティングスキル

- 論理的な構成力

審査員に「この事業は実現可能で、社会的意義がある」と納得してもらうためには、論理的な構成が不可欠です。

目的 → 課題 → 解決策 → 実施体制 → 効果 という流れが基本です。 - 説得力のある文章力

事業者の思いや強みを、第三者に伝わる形で表現する力が求められます。

数値や実績、顧客の声などを交えて、客観性と信頼性を高めることが重要です。

③ 財務・会計の基礎知識

◆収支計画の作成支援

補助金申請では、事業の収益性や資金繰りの見通しを示す必要があります。

売上予測、経費構成、利益率などを理解し、現実的な計画を立てる力が必要です。

◆決算書の読み方

事業者の財務状況を把握し、補助金の適用可否やリスクを判断するために、決算書の基本的な読み方は必須です。

④ コミュニケーション力とヒアリング力

- 事業者のニーズを引き出す力

補助金支援は「書類作成代行」ではなく、「事業の本質を理解し、形にする」仕事です。

そのためには、事業者の思いや課題を丁寧に聞き出すヒアリング力が求められます。 - 行政とのやり取り

申請後の交付申請や実績報告では、行政とのやり取りが発生します。

丁寧かつ正確な対応が、信頼と実績につながります。

⑤ 最新情報のキャッチアップ力

- 制度変更への対応

補助金制度は公募回ごとに内容が変わるため、常に最新情報をチェックする習慣が必要です。

中小企業庁、経済産業省、商工会議所などの公式サイトを定期的に確認しましょう。 - 他士業や専門家との連携

税理士、社労士、中小企業診断士などと連携することで、より高度な支援が可能になります。

チームでの支援体制を構築することも、今後の差別化ポイントになります。

🚀 第6章:補助金支援を始めるためのステップバイステップ

補助金・融資支援業務に参入するには、段階的に準備を進めることが成功の鍵です。ここでは、行政書士が補助金支援を始めるための実践的なステップを紹介します。

ステップ①:補助金制度の全体像を把握する

まずは、どのような補助金制度があるのかを体系的に理解しましょう。

- 中小企業庁や経済産業省の公式サイトをチェック

- 過去の公募要領や採択事例を読み込む

- 補助金の種類(設備投資型、販路開拓型、IT導入型など)を分類して整理する

📌 ポイント:制度の目的や対象経費、審査基準を理解することで、事業者への提案力が高まります。

ステップ②:実務スキルを学ぶ

補助金支援には、制度知識だけでなく、実務的なスキルが不可欠です。

- 事業計画書の書き方を学ぶ(構成、表現、数値の使い方)

- 財務諸表の読み方や収支計画の立て方を習得する

- 電子申請(jGrantsなど)の操作方法を確認する

📌 おすすめ:「補助金・融資コンサルタント育成講座」などの専門講座で体系的に学ぶと、短期間で実践力が身につきます。

ステップ③:モニター案件や実践経験を積む

最初から高額案件を狙うのではなく、まずは小規模な補助金で経験を積むのが効果的です。

当社担当者からのアドバイス:

補助金申請支援を始めて実践される方はまず「小規模事業者持続化補助金」の申請サポートをすることをオススメします。

- 知人や地元の事業者に声をかけ、モニター価格で支援を提供

- 商工会議所や創業支援センターと連携し、案件を紹介してもらう

- 成功事例を積み上げて、実績として発信する

📌 ポイント:最初の数件は「経験値を買う」つもりで取り組むと、後の営業活動が格段に楽になります。

ステップ④:集客・営業の仕組みを整える

補助金支援業務は、待っていても依頼は来ません。自ら情報発信し、信頼を得る仕組みが必要です。

- ホームページやブログで補助金情報を発信

- SNS(X、Instagram、YouTubeなど)で実績やノウハウを発信

- メルマガやLINE公式アカウントで見込み客と継続的に接点を持つ

📌 ポイント:「補助金に強い行政書士」としての専門性を打ち出すことで、他士業との差別化が可能になります。

ステップ⑤:業務フローと報酬体系を整備する

業務が軌道に乗ってきたら、効率的に回すための仕組みづくりが重要です。

- ヒアリングシートや業務マニュアルを整備

- 契約書や報酬規程を明文化

- 外注スタッフやパートナー士業との連携体制を構築

📌 ポイント:業務を標準化・仕組み化することで、複数案件を同時にこなせるようになります。

❓ 第7章:よくある疑問とその解決策(Q&A)

補助金・融資支援に興味はあるものの、「本当に自分にできるのか?」「リスクはないのか?」と不安を感じている行政書士の方も多いはずです。

ここでは、よくある疑問に対して、実務経験や現場の声をもとにお答えします。

Q1. 補助金支援は未経験でも始められますか?

✅ A. はい、正しいステップを踏めば未経験でも十分に可能です。

補助金支援は、制度の理解と実務スキルがあれば、経験が浅くても始められます。特に行政書士は、書類作成や法令理解に強いため、他業種よりもスタートしやすい職種です。

- 最初は小規模な補助金(例:小規模事業者持続化補助金)から始めるのがおすすめ

- 実務講座やテンプレートを活用すれば、短期間で実践力が身につきます

Q2. 補助金申請は採択されなかったら報酬はゼロですか?

✅ A. 着手金+成功報酬型にすれば、リスクを抑えられます。

補助金支援では「完全成功報酬型」ではなく、「着手金+成功報酬型」が一般的です。これにより、採択されなかった場合でも一定の報酬が確保できます。

疑問にお答えします:一般的な報酬額はいくらですか?

報酬額については銀行融資の「出資法」のような法律の規制が無いため、補助金申請支援初心者の方にとっては分かりずらくなっています。

私の現場の肌感覚ですが2025年現在の報酬額の相場は下記の通りです。

着手金:5〜15万円程度

成功報酬:採択額の10〜15%

但し報酬額が200万円を超える案件については、さらに減額している場合が多いようです。

Q3. 他士業との競合になりませんか?

✅ A. むしろ連携することで、より強いサービスが提供できます。

補助金支援は、税理士や社労士、中小企業診断士などと連携することで、より高度な支援が可能になります。行政書士は「書類作成のプロ」としての立ち位置を活かし、他士業と役割分担することで、競合ではなく協業が実現できます。

Q4. 地方在住でも案件は取れますか?

✅ A. オンライン対応で全国の事業者を支援できます。

Zoomやチャットツールを活用すれば、地域を問わず全国の事業者とつながることができます。むしろ地方の方が補助金ニーズが高く、競合も少ないため、チャンスが広がっています。

Q5. 補助金制度は毎年変わるので、対応が大変では?

✅ A. 情報収集のルーティン化とテンプレート活用で対応可能です。

制度変更は確かにありますが、基本的な構成や審査基準は大きく変わりません。公募要領を読み解く力と、過去の申請書をベースにしたテンプレート活用で、効率的に対応できます。

🎓 第8章:補助金支援を学ぶなら「補助金・融資コンサルタント育成講座」

補助金支援業務を本格的に始めたいと考えている行政書士にとって、最も効率的かつ実践的な学びの場が「補助金・融資コンサルタント育成講座」です。この講座は、未経験者でも実務に対応できるように設計されており、全国の士業・コンサルタントから高い評価を得ています。

📌 講座の特徴

- 実務に即したカリキュラム

補助金支援の全体像から、事業計画書の作成、申請書の記載方法、採択後のフォローまで、現場で必要なスキルを体系的に学べます。 - オンライン開催で全国対応

Zoomを活用したオンライン講義のため、全国どこからでも受講可能。リアルタイムでの質疑応答やフィードバックも充実しています。 - 講師は現役の特定行政書士

担当講師は、補助金支援の現場経験が豊富な行政書士で、神奈川県行政書士会の研修委員も務める実力派。実務に即したリアルな情報が得られます。 - 補助金だけでなく融資支援も学べる

銀行融資の支援方法や、資金調達全体の流れもカバー。補助金と融資を組み合わせた提案力が身につきます。

🧰 学べる内容(一部)

◆補助金・融資制度の基礎知識

◆採択される事業計画書の構成と書き方

◆jGrantsなどの電子申請の実務

◆顧客ヒアリングと提案の進め方

◆採択後の交付申請・実績報告の対応

◆WEB集客の基礎と実践(追加講座)

💬 受講者の声

「補助金の制度だけでなく、実際の申請書の書き方や注意点まで学べて、すぐに実務に活かせました。」

— 開業予定の行政書士(男性)「講師の熱意がすごく、質問にも丁寧に答えてくれました。補助金支援を業務の柱にできる自信がつきました。」

— 開業1年目の行政書士(女性)

🎁 無料体験・特典も充実

- 講座申込前にメルマガ登録で無料体験動画セミナーにてお試し可能

→ 申込はこちらから https://course.hojyokin-hiroba.com/lp - 過去の採択事例や採択された申請書のサンプル資料、士業として必要な実際の契約書などを提供

- 講座開催中には、行政書士事務所見学会や懇親会も実施

🏁 第9章:まとめ|今こそ補助金支援で行政書士として飛躍するチャンス

補助金・融資支援は、行政書士にとって単なる「新しい業務」ではありません。それは、これからの時代において行政書士が「選ばれる存在」となるための、極めて重要な武器です。

✅ 補助金支援が行政書士にもたらす5つの価値

- 高単価・高付加価値の業務として、収益性が高い

- 顧客との信頼関係を深めることで、リピートや紹介につながる

- 他士業との差別化が図れる、専門性の高い分野

- 社会的意義が高く、やりがいがある

- 法改正により、行政書士の独占業務としての地位が強化される

📈 今後の展望と法改正の追い風

2026年1月施行の行政書士法改正により、補助金申請書類の作成・提出は行政書士の業務となります。これにより、申請者本人以外の書類の作成や提出は行政書士に依頼する必要性が高まります。

この法改正は、補助金支援に参入する行政書士にとって、まさに「追い風」です。今から準備を始めておくことで、2026年以降の市場で圧倒的な優位性を築くことができます。

2026年1月施行予定の行政書士法改正は、業界内で大きな話題となっており、補助金支援業務に取り組みたい行政書士にとっては、まさに「追い風(神風)」とも言える状況です。

ただし、補助金申請の実務を取り仕切るのは各補助金事務局であり、実際の運用として「行政書士を含め、本人申請以外は認めない」といった現状通りの方針を採る補助金事務局も一定数存在すると考えられます。

さらに、補助金申請においては、事業計画の策定や財務資料の作成といった高度な財務知識が求められる場面も多く、公認会計士・中小企業診断士・税理士・経営コンサルタントといった財務の専門家に比べると、経営コンサル業務の経験が少ない行政書士が多い中、行政書士が単独で全ての補助金支援業務を担うのは現実的に難しいケースが想定されます。

このように、法改正によって行政書士の活躍の場が広がる一方で、補助金申請手続きにおける実務上の制約や役割分担については、今後も議論が続くと見られます。

🎯 今すぐ行動すべき理由

- 補助金支援のニーズは今後も継続的に拡大

- 法改正により、行政書士の役割がより重要に

- 他士業や無資格者との差別化が可能

- 実務スキルを早期に習得すれば、先行者優位を得られる

✨ 最後に

行政書士としての未来を切り拓くのは、あなた自身の行動です。

補助金支援という新たなフィールドで、あなたの専門性と情熱を活かし、顧客の夢と挑戦を支える存在になりましょう。

今こそ、補助金支援で行政書士として飛躍するチャンスです。

補助金・融資コンサルタント育成講座のご案内

補助金申請のプロを目指すなら、当社の「補助金・融資コンサルタント育成講座」へ!

実務経験豊富な講師が、補助金申請から融資支援までのノウハウを余すところなく伝授します。

この記事を書いた人

経産省 認定支援機関 株式会社エイチアンドエイチ

代表取締役 畠中 均(はたなか ひとし)

大手企業を退職後、20代で起業しゼロから複数の事業を展開。現在は、25年以上の経営経験を活かし、認定支援機関として現場経験豊富な経営者としての目線で中小企業支援を行うほか、士業・コンサル向けに中小企業支援の実践的ノウハウを学べる機会の提供にも注力している。